鎌倉武士が今にも現れそうな朝比奈の切通し

首都圏に一番近い古都、鎌倉を紹介しよう。日帰りで行かれるので、平日でも多くの人でにぎわっているが、鎌倉らしさが今も色濃く残る一帯は意外と訪れる人が少ない。鎌倉の香りを求めて金沢街道を歩いてみた。

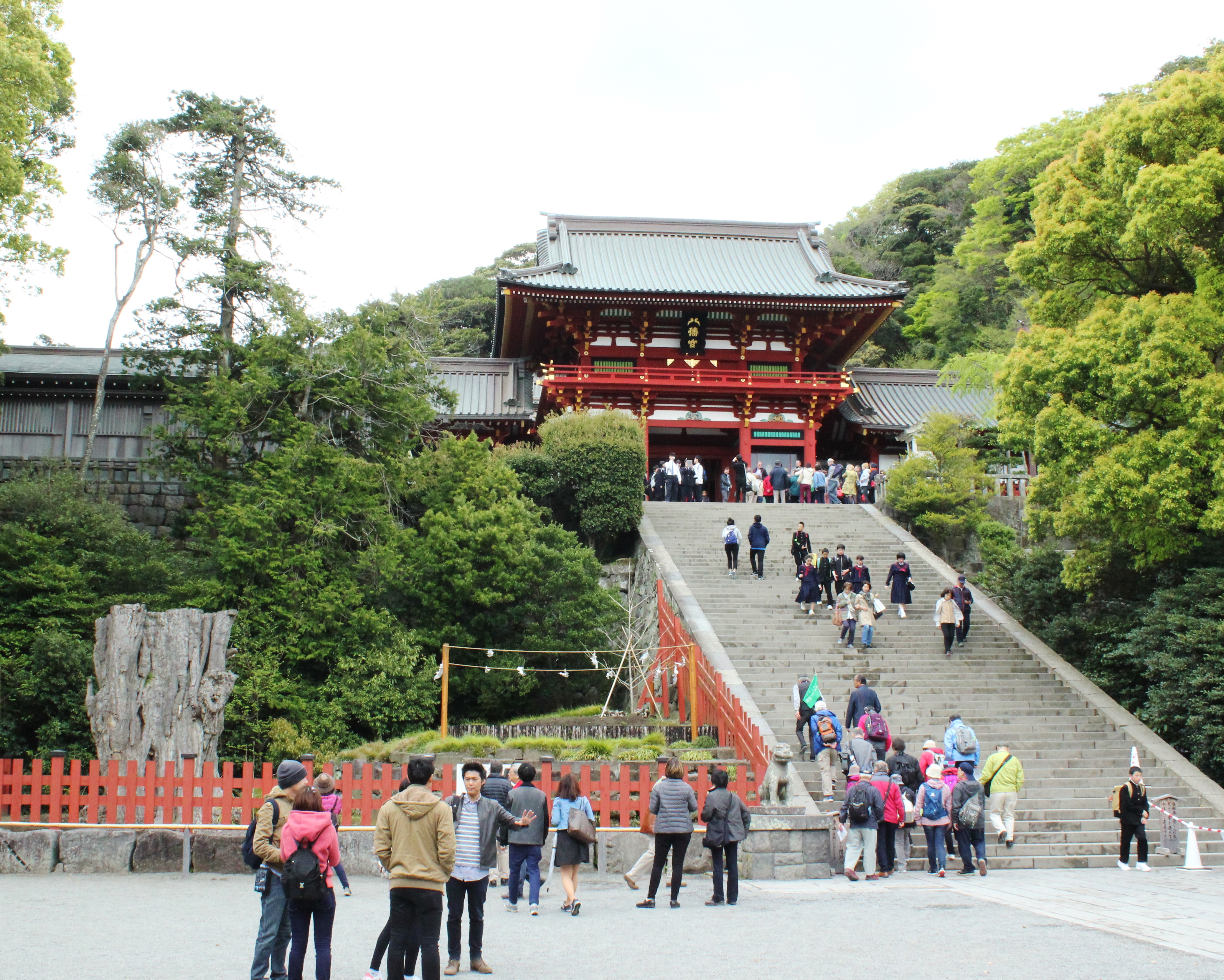

いつも参拝の人の姿が絶えない鶴岡八幡宮。金沢街道はここから六浦へと延びている

横須賀線の鎌倉駅は平日でも多くの人が降りるが、中でも女性の姿が目立つ。駅前の小町通りや新しく桜の若木を植え替えた段蔓を通って鶴岡八幡宮へ向かう人、江ノ電に乗り換えて長谷方面に向かう人などにぎやか。

今回はそうした人気のエリアから少しはずれた金沢街道沿いを紹介。この道は頼朝が幕府を開いた後、隣の六浦の湊から塩などの物資を運ぶために切り開いたルートで、街道に沿って鎌倉以前からある寺院や鎌倉幕府の発願によって建てられた寺院など古い歴史を伝える一帯である。それでいて人目を引くような派手さがないため訪れる人は少なく、さらに今のバス通りからはずれてかつての古道をたどるあたりには幕府が切り開いた七切通し(ななきりとおし)のひとつ、朝比奈の切通しが今も鎌倉時代そのままと思えるような山肌をむき出しにした姿で六浦方面へ通じている。知られざる鎌倉の道は新緑とウグイスの声を友にして歩きたい。

苔むし、すり減った石段は杉本寺が鎌倉最古の寺院であることを物語っている

金沢街道沿いにある古寺の一番は杉本寺である。駅からバスで約15分の杉本寺バス停で下車すると目の前に入り口がある。鶴岡八幡宮を参拝してここまで歩いて訪ねる人も結構多い。鶴岡八幡宮からは20分弱、バスが走る現在の金沢街道を行く。

杉本寺は鎌倉に幕府が開かれるそのずっと前、平安時代の天平6年(734)に僧行基によって創建された鎌倉で一番古い寺で、自らが彫刻したと伝えられる十一面観音像ほか2体の十一面観音像が本尊として茅葺の本堂に祀られている。

仁王門をくぐり、現在は立ち入りが禁止となっている、多くの参拝者によってすり減り苔むした石段を迂回して登ると、その本堂がたくさんの白幡に囲まれて立つ。江戸時代(延宝6年、1678)の再建だが、木々の生い茂る小山を背にした茅葺屋根の本堂は古刹の風情を余すところなく伝え、坂東三十三観音霊場の第一番としてお参りする信者の姿も目立つ。十一面観音像のうち2体は鎌倉時代の作と推定され国の重要文化財に指定され、8月10日と毎月の1、18日に催される護摩供養の時のみに公開される。本尊の前には頼朝が寄進したと伝えられる前立十一面観音像が安置され、こちらは常時参拝できる。境内には幕府執事を務めた斯波(しば)一族の供養塔も立ち並んでいる。

足利氏ゆかりの鎌倉五山第五位の浄妙寺

バス通りをそのまま進んで約10分も歩くと奥まったところに鎌倉五山の第五位にあった名刹浄妙寺が立つ。頼朝の家臣、足利義兼の開創と伝えられ、銅板葺の本堂が初夏の日にまぶしくうつる。足利将軍、義満の時に五山に選ばれ、当時は23の塔頭が周辺に立ち並んでいたという。一帯の町の名に淨明寺と妙の字が異なるが地名が残っているのもかつて勢いがあったことを示しているようだ。

本堂の裏手にある墓地には足利尊氏の父親であった足利貞氏の墓と伝えられる宝篋印塔がある。ここから歩いて10分、金沢街道を横切って行った先に竹の寺として知られる報国寺が立つ。この道沿いでは一番のにぎわいがあるお寺で、若い女性の姿も目に入る。

境内にはその数約1000本と言われる孟宗竹の林が広がり、谷戸(谷)を渡る風が吹くとさわさわと竹林が鳴り、静寂境に身が包まれるよう。この寺の始まりは足利尊氏の祖父にあたる家時の開基と言われ、鎌倉から室町へと時代が変わった時に建てられた名刹である。境内の一隅で抹茶など味わえばしばし日常が忘れられ、かつてこの近くに居を構えていた文豪川端康成が一帯の山の、音なき音を「山の音」と表現した静かなたたずまいを一瞬だが体験した思いがする。

往時を思わせるほどに自然が豊かな朝比奈の切通し

再びバス通りに出てその先、金沢八景方面へ歩けば茅葺屋根の本堂が印象的な明王院(みょうおういん)がある。鎌倉幕府の4代将軍藤原頼経(ふじわらよりつね)の発願によって建てられた鎌倉で現存する唯一の寺院。寺のある十二所(じゅうにそ)は幕府の中心から見て鬼門にあたるところからここに不動、金剛夜叉など五大明王を祀っている。このうち不動明王は鎌倉時代の作で国の重要文化財に指定され、残り4体は火災で焼失後の江戸期の作である。バス通りを渡ればその奥に重要文化財の阿弥陀如来像を祀る光触寺(こうそくじ)があり、さらに進んで、バス停の十二所のところから細い道をたどって行くと鎌倉七切通しのひとつ朝比奈の切通しの入り口に着く。

切通しはトンネルが掘れない時代にあって山を切り開いて通した道で、鎌倉は海を除く3方が山に囲まれているため物資の出入、軍備のために山を切り開いて外部とつながるルート確保の必要があり、このために主要な出入り口7か所に切通しを設けたのである。朝比奈の切通しは山を越えた六浦(むつうら)の湊とをつなぐために造られたもので今から770年前の鎌倉幕府3代執権、北条泰時の時に朝比奈三郎義秀によって開かれた。山肌が露わになった山道は往時もかくやかと思わせるほどに自然が豊かで、そばを流れる大刀洗川の渓流に沿って六浦の方へ延びている。ウグイスが谷をわたる声が耳に響き、初夏の緑が目にまぶしい。まるで秩父あたりの谷筋に入ったようで、ここが鎌倉とはとても思えない。ゆるやかなカーブを曲がるたびにそこからぬっと鎌倉武士が腰に太刀をさげてあらわれるのではと、タイムスリップしたような錯覚を覚える古道である。途中には上総(かずさ)の国で勢力を増した上総介広常を暗殺した頼朝の配下、梶原景時がその時の太刀を洗ったと伝えられる大刀洗の水が今も落下しており深山幽谷の趣を濃くしている。切通しを抜ければ金沢八景方面にでるが住宅地に出てしまうので、このまま元来た道を引き返してもいい。

8種類の果物が入ったコチチカのフルーツティーは香り高く、街道歩きの一休みにぴったり

このあたりには谷戸と呼ぶ谷に隠れるようにして個性的なお店が点在している。報国寺の門前からそのまま滑川沿いを下るとその途中に「コチチカ」の看板を出したかわいらしいお店がある。コチチカとはチェコ語で、プラハに多いネコヤナギの木を意味し、またお嬢ちゃんという意味もあるとか。仕事の関係で一時住み、好きになったプラハにゆかりのある名前をということで18年前のオープンの時に付けた。

お店の中は板張りの床にイスとテーブルが数卓おかれ、レースをひいたカーテンの窓越しに谷戸の緑が透けて見える。食器ケースにはウエッジウッドの皿、リアドロの人形、ハンガリーのティーセットなどヨーロッパの焼物の逸品が美しく飾られ、名前通りかわいらしい雰囲気がいっぱい。

メニューにはハンガリー料理のハンガリアングーラッシュライスやココチカ風ドライカレー(各900円)があり、お店おすすめの飲み物にフルーツティーがる。これはレモン、リンゴ、メロン、巨峰など8種類のフルーツを加えて作るが、ここでは一味工夫して巨峰などは1年間ブランディーと氷砂糖に漬けたものを使用するなどして他にはない香りとコク、まろやかさをかもしだしている。1人前1000円だがその価値は十分ありそう。古寺めぐりの途中、ここに立ち寄り、食事と香り高いフルーツティーを楽しむのも金沢街道の散策に彩りを添えてくれる。

問い合わせ:鎌倉市観光協会℡0467-23-3050

交通:横須賀線鎌倉駅下車